![]() El gaucho es también conocido como uno de los mejores caballista que hay, centauros argentinos somos, y hasta nuestro deporte nacional se realiza sobre el lomo del caballo, y cuanto personaje es inseparable de su flete, desde la realidad hasta la ficción, como decir que sería de Patoruzú sin la legendaria figura de su brioso Pampero, bueno a continuación estos caballos que estuvieron en nuestra historia, o simplemente compañeros fieles.

El gaucho es también conocido como uno de los mejores caballista que hay, centauros argentinos somos, y hasta nuestro deporte nacional se realiza sobre el lomo del caballo, y cuanto personaje es inseparable de su flete, desde la realidad hasta la ficción, como decir que sería de Patoruzú sin la legendaria figura de su brioso Pampero, bueno a continuación estos caballos que estuvieron en nuestra historia, o simplemente compañeros fieles.

Don José de San Martín

![]() |

| Estatua de san Martin en el Regimiento de Granaderos |

El caballo de José de San Martín, herido en la batalla de San Lorenzo, era "un bayo blanco cola cortada al corvejón", con el cual cargaba a la cabeza de sus Granaderos. Una bala de cañon lo último, dando comienza a la gesta donde el heroico Cabral salva a su general, a costa de su propia vida

Manuel Belgrano

![]() |

| Belgrano enarbola la celeste y blanca |

Don Manuel Belgrano cabalgaba un rosillo y con preferencia lo utilizaba en los enfrentamientos. Pero esta historia trata de un caballo blanco que poseía, muy apetecido por los realistas y por los propios soldados de su ejército. Estando en el Alto Perú, el caballo blanco trajo una desgracia, aunque no justamente a Belgrano, sino al sargento Gómez, a quien se lo regaló en reconocimiento de su tarea. Gracias a ese caballo fue individualizado después por los españoles y asesinado

Justo Jose Urquiza

![]() |

| Urquiza, triunfador de Caseros |

El capitán general Justo José de Urquiza, apasionado por los caballos, tenía un parejero oscuro con ganada fama de "velocísimo" y lo suficientemente apto para "volear una garza en el salto". Se comentaba que por él, "Ricardo III ofrecería más de tres reinos". El oscuro de Urquiza gozaba del extraño privilegio de poder entrar libremente en las habitaciones de la estancia San José.. Le había puesto "El Aliado", y después de usarlo para guerrear en la batalla de Caseros lo hizo correr en el hipódromo de Belgrano. Lástima que la experiencia no duró demasiado porque lo derrotaron al instante.

Gervasio Artigas

El moro de Artigas, .con él ganó batallas y soportó derrotas y guió retiradas, su más fiel compañero en las malas, y llevó a cabo avances para al fin exilarse silencioso en las selvas profundas del Paraguay, gritando en su lecho de muerte - ¡Traigan a mi moro! Quiero morir a caballo!

![]() |

| El general artigas en El Hervidero |

Conrado Villegas

En 1877 en el mes de Octubre, Conrado Villegas, era coronel, disponía de 300 caballos blancos, elegidos, sanos, fuertes y ligeros, para reserva del Cuerpo que comandaba. Estos blancos eran cuidados por Villegas más que su vida.

![]() |

| Conrado Villegas |

En una operación contra los indios, ordena poner a los blancos*en descanso a unos 200 m del campamento, eran cuidados por el sargento Carranza y 10 soldados; el caso es que durante la noche los indios se llevaron los caballos en su desesperación el sargento Carranza va a dar parte a su comandante, pidiendo que lo ajusticie; Villegas con firmeza le solicita al mayor Sosa que disponga de un grupo de 30 hombres incluido Carranza y se dirijan a recuperar a los *blancos y si no era así no se molestaran en volver.

Con la orden temeraria de su jefe se internaron en la pampa y tuvieron gran suerte y éxito. Los indios una vez superada la zanja de Alsina con el robo seguro, se fueron a los toldos, convencidos que allí nadie iría a buscarlos. El mayor Sosa, cayó de improviso sobre la toldería en el bajo de la laguna Loncomay; rodeada de monte. Los indios eran unos 50 y un solo caballo atado al palenque; más 400 caballos de los pampas. Cuando Sosa dio la orden al trompa[i], cayeron sobre los indios “a la carga”, la sorpresa fue inmediata, en menos de 30 minutos habían muerto casi la totalidad de los indios, se rescataron los blancos mala caballada de los pampas; más cientos de indios prisioneros entre mujeres y niños; sólo uno de ellos pudo salvarse y escapar con el caballo que estaba atado al palenque.

Los indios no se quedaron de brazos cruzados y quisieron recuperar la caballada y el capitán más valiente del cacique Pincén, Nahuel Payun, salió al cruce de Sosa, esto fue muy malo para Payun y su grupo ya que fueron masacrados por Sosa.

![]() |

| Los blancos de Villegas |

El 27 de Octubre, 9 días después de su partida volvía la tropa a Trenque Lauquen con los blancos, demostrando que golpear en la toldería era suerte y audacia junto a buenas cabalgaduras. Villegas recibió con abrazos a Sosa, los blancos, la caballada y las indias prisioneras.

Esta campaña militar llevada a cabo por el gobierno de la República Argentina contra los pueblos mapuche, tehuelche y ranquel, con el objetivo de obtener el dominio territorial de la región pampeana y patagónica oriental hasta entonces bajo control indígena, que ellos denominaban Puel Mapu es lo que se dio en llamar “La Conquista del Desierto” o “Campaña del Desierto“; en esta ofensiva se vieron involucrados los siguientes pueblos incluyendo a los aliados del gobierno.

Gregorio Aráoz de La Madrid

La Madrid, hombre valeroso sin duda, tuvo una suerte, signada por sus monturas, afortunada para él, fatídico para sus monturas.

Cuando en diciembre de 1814 se hizo cargo del ejército del Norte el general José Rondeau le ocurrió a La Madrid un incidente que es demostrativo de la corta vida de los fletes de combate. En una escaramuza con las líneas enemigas su caballo recibió un balazo y cayó muerto. La Madrid salvó su apero y gracias a la acción de uno de sus dragones que acudió en su ayuda pudo huir sano y salvo.![]() |

| Gregorio Araoz de Lamadrid e hija |

No pasó mucho tiempo hasta que otro de sus montados sufrió idéntica suerte. Fue en el combate de Culpina en el que su caballo recibió cinco balazos y tres bayonetazos que lo tendieron muerto. Una de las heridas de bayoneta le había interesado la tabla del cuello lo que produjo una abundante hemorragia que manchó la casaca de La Madrid haciendo confundir a sus ayudantes sobre una posible herida del militar. Fue el sargento Bracamonte quien más tarde pudo recuperar la montura habiéndolo logrado con amenazas a sus poseedores de que La Madrid los perseguiría hasta Lima. No obstante, los estribos de plata que adornaban el recado no aparecieron.

Nuevamente sufre la muerte de su caballo en la batalla del Tala frente a las fuerzas de Facundo Quiroga. Esta vez fueron incontables las balas que atravesaron su pecho volteándolo. Aún así el animal logró incorporarse, pero cuando La Madrid volvió a subirse, ya no pudo moverse. Fue en este lance que La Madrid quedó tendido en la lid y, dado por muerto, su cuerpo fue desnudado. Había recibido quince heridas de sable, once de ellas en la cabeza, y un bayonetazo en la paletilla junto al cual había un tiro dado para remate final.

Don Juan Manuel de Rosas

Se estima que Rozas poseía una tropilla de 75 caballos entrenados para toda labor, que respondían a su amo nombrando simplemente su pelaje.

Pero relatemos un par de hechos para ilustrar al Hombre, cuenta el coronel Pedro José Díaz, jefe de una brigada de la infantería rosista, que ya empeñada la batalla se le acercó Rosas, jinete en su corcel de pelea, para hacerle una observación a fin de que preparara a sus infantes previniendo un movimiento envolvente del enemigo. “Diciendo estas palabras –relató más tarde Díaz- volvió la vista hacia atrás y halló cerca de sí un paisano a caballo que llegaba trayéndole una carta o un mensaje, no recuerdo de dónde; y sin esperar a que el paisano le dirigiera la palabra, “¿De dónde sale, amigo? –le dijo- ¡Qué buen caballo trae!” Notando en seguida que el paisano traía a la cabezada del recado las boleadoras. “Présteme esas boleadoras”, añadió. El paisano las desató inmediatamente y se las entregó. Rosas –prosigue Díaz- las tomó por los extremos, abrió los brazos para ver si tenían la longitud de regla y hallando que estaban un poco cortas “Esta no es la medida”, dijo, “le faltan dos pulgadas”. Luego, dirigiéndose a quien relatara esta escena, agregó: “Yo antes sabía un poco manejar esta arma; como ahora estoy demasiado grueso, tal vez no lo podré hacer. Sin embargo voy a probar”. Y volviendo al paisano: “¡Vaya amigo, galope, galope por allí un poco, galope!”. Cuando el paisano se alejó a la distancia que él juzgó conveniente, lanzó las boleadoras por encima de la cabeza de aquél, de manera que al caer envolvieron las patas delanteras del caballo. “Todavía me acuerdo” –dijo entonces y se separó del coronel Díaz para no volverlo a ver más. Este episodio al par que muestra la compleja personalidad de aquel hombre –no hay que olvidar que ya se había empeñado la acción bélica decisiva para él y su régimen- lo exhibe, a los sesenta años, aún hábil, en una prueba de destreza criolla que requiere buen brazo y una correspondiente capacidad ecuestre.![]() |

| Don Juan manuel de Rosas |

Carlos Ibarguren, hacia el final de su biografía “Juan Manuel de Rosas, su vida, su drama, su tiempo” describe los ranchos de “Burguess Farm” y dice que conoció al único peón sobreviviente, a principios del siglo XX, de cuantos trabajaron con Rosas allí. Se llamaba Henri Coward. “Este anciano –dice Ibarguren- callado y abrumado por la edad tornóse verboso al hablar de su ilustre patrón y de sus genialidades. Le evocaba montado en su caballo oscuro, que él mismo enlazaba y ensillaba con apero y que a los ochenta años saltábalo sin tocar el estribo, llevando lazo, espuelas y boleadoras”. Sin entrar a considerar si Rosas, octogenario –pese a su reconocido vigor físico- podría o no saltar sin estribar un caballo ensillado, resulta notorio que su vieja afición a la práctica ecuestre criolla no declinó ni aún al término de su vida.

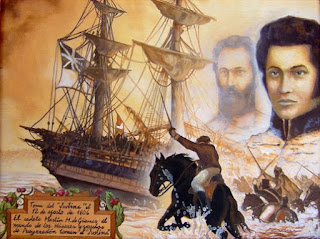

Martin Miguel de Güemes

Martin era un joven de 20 años, tiempos tumultuosos, corría 1806, los ingleses atacaban las tierras del Plata. Pedido expreso del virrey Sobremonte, le solicita a Güemes, que llevara un mensaje secreto a Liniers, el francés, estaba realizando un esfuerzo excepcional en la patriada de la reconquista. El cadete que partió de la estancia La Candelaria a casi 800 kilómetros de Buenos Aires, realizó el trayecto en unos sorprendentes dos días.

Así el 12 de agosto, el muchacho moreno de ojos de pólvora combatía contra los ingleses en la ribera del río al mando de una partida de caballería.

![]() Desde el río, el buque Justina azotaba con sus cañones a las tropas criollas que querían acercarse al fuerte por la costa o por las calles cercanas. El barco había peleado con fiereza con sus 26 cañones y sus más de 100 tripulantes entre oficiales y marineros. Pero el río traidor les jugó una mala pasada. Una bajante repentina hizo que la nave encallara a pocos metros de la costa. Enterado de ésto, Liniers se dirigió a Güemes y le ordenó que al frente de un escuadrón de Husares de Pueyrredon siguiera al barco desde la costa. Pero Martín y sus gauchos se salían de la vaina por atacar a los invasores. Contrariando la orden de sus superiores, miró a sus soldados y las sonrisas de sus compañeros de guerra lo envalentonaron. En ese momento tomó las riendas, taconeó a su caballo y enfiló hacia el río al grito de carga. Sus soldados lo siguieron envueltos en un grito que dejó pasmados a los tripulantes de la nave.

Desde el río, el buque Justina azotaba con sus cañones a las tropas criollas que querían acercarse al fuerte por la costa o por las calles cercanas. El barco había peleado con fiereza con sus 26 cañones y sus más de 100 tripulantes entre oficiales y marineros. Pero el río traidor les jugó una mala pasada. Una bajante repentina hizo que la nave encallara a pocos metros de la costa. Enterado de ésto, Liniers se dirigió a Güemes y le ordenó que al frente de un escuadrón de Husares de Pueyrredon siguiera al barco desde la costa. Pero Martín y sus gauchos se salían de la vaina por atacar a los invasores. Contrariando la orden de sus superiores, miró a sus soldados y las sonrisas de sus compañeros de guerra lo envalentonaron. En ese momento tomó las riendas, taconeó a su caballo y enfiló hacia el río al grito de carga. Sus soldados lo siguieron envueltos en un grito que dejó pasmados a los tripulantes de la nave.Los caballos enfrentaron al río color marrón bufando y relinchando, mientras sus jinetes disparaban sus armas, tacuaras y sables en mano, y desde La Justina devolvían el fuego.

Güemes y los suyos llegaron hasta el buque atacándolo por todos los flancos y sucedió lo imposible: el capitán del barco inglés levantó un trapo blanco en señal de rendición.

Martín ordenó el alto el fuego y abordó la nave para hacerse cargo. Los ingleses, entonces, descubrieron que habían perdido la batalla a manos de un jovencito alto, moreno de ojos profundos que hablaba con un acento extraño.

Para esos jinetes que realizaron el bizarro abordaje, el río color de león había sido el campo de batalla más movedizo que habrían de conocer.

Facundo Quiroga

![]() |

| Facundo y su Moro |

El caballo moro de Facundo Quiroga llevó "enancada" una curiosa leyenda. Al moro se le atribuía dotes de "brujo", que, sumada a su velocidad y desempeño en la batalla, lo convertía en un pingo codiciado. El famoso animal se presentó díscolo para dejarse enfrenar el día en que el caudillo sufrió su derrota. No permitía que lo cabalgase. Cuentan que el general tomó entonces otro caballo, desoyendo el mensaje de su flete. Enarboló su lanza de ébano y cargó al frente de sus hombres tigre con muy mal resultado. Volvió en busca de su moro para huir, pero tampoco esta vez se dejó montar por su amo. El moro finalmente quedó en manos del brigadier López y la posesión del caballo produjo un alejamiento entre ambos caudillos. López no lo quiso devolver y Quiroga, como buen gaucho, no quiso desprenderse de su amado animal. Solicitó su devolución a través de la mediación de Tomás Manuel de Anchorena.

En una carta fechada en enero de 1832, Facundo Quiroga le agradecía su intención para que el caballo volviese a su dueño. La detención del caballo, según se creía, determinó la tragedia de Barranca Yaco. Una descendiente de Marcelo Gamboa afirma que su antecesor fue "el jurisconsulto que defendió a los hermanos Reynafé o Queenfe (sospechados de haber asesinado al caudillo) y fue posteriormente obligado por Rozas a pasearse en un burro celeste alrededor de la plaza principal", ah un detalle, saben como se llamaba el moro?, Piojo, asi lo llamaba Facundo…

Caballos criollos

De los caballos de la Patria (payada)

El caballo que ha llegado

con Don Pedro de Mendoza

sobre ésta pampa grandiosa

luego se ha multiplicado.

Traía un zaino colorado

que cuando desembarcó

junto al Riachuelo montó,

y pienso que fue el primero,

que resollando el Pampero

estas praderas cruzó

En el suelo Paraguayo,

cuando Artigas se moría

"traigan mi moro!", decía

"quiero morir de a caballo!".

Argentinos y Uruguayos

ya conocen el porqué

hay que estribar con mas fé

cuando ya el final se advierte

que a un buen gaucho, ni la muerte

debe encontrarlo de a pie!

A caballo por Suipacha

con los gauchos de Balcarce

que amagando replegarse

volvieron de punta y hacha.

Con esos criollos sin tacha,

que al alerta del clarín

desde el lejano confín

en un galope nos llegan,

va el tostao de Santos Vega

y el blanco de San Martín.

En el galope o el tranco,

el paseo o el sacrificio,

el Palomo de Aparicio

tuvo alas de poncho blanco,

y en el centro y en el flanco

de las pampas solariegas,

se toparon en refriegas

para el mal o para el bien,

el oscuro de Pincén

con los blancos de Villegas.

Un moro de buena laya

montó Guemes, y al comienzo,

un bayito en San Lorenzo

cayó bajo la metralla.

En la guardia, el monte talla

un colorao, sangre e' toro;

y como diciendo: "atesoro

aquel corvo soberano"

va el rocillo de Belgrano

y Martín Fierro en su moro.

Y sin dejar nombre alguno,

porque el paisano sencillo

lo nombró por "el rocillo",

"el gateao" o "el lobuno",

"el pangaré" y "el cebruno",

los ensilla la memoria

con un apero de gloria

y con las señas del pelo;

como el gaucho de este suelo

fueron sin nombre a la historia.

Fuente: