![]() La boleadora es el Arma autóctona sudamericana, primero indígena, después criolla y finalmente gaucha…y en sus comienzos queda registrada la sorpresa del español, al iniciar la conquista, como se asombró por la destreza y mortífero uso de la boleadora.

La boleadora es el Arma autóctona sudamericana, primero indígena, después criolla y finalmente gaucha…y en sus comienzos queda registrada la sorpresa del español, al iniciar la conquista, como se asombró por la destreza y mortífero uso de la boleadora.

El explorador Gonzalo Fernandez de Oviedo, en su Historia General y Natural de las Indias, 1, libro VI, capítulo XLV, señala al respecto: "Mas tengo por cierto que de aquella arma.... que los indios usan en las comarcas y costas del Río Paranaguaçu, (alias Río de la Plata), nunca los chripstianos la supieron ni leyeron, ni los moros la alcanzaron, ni antiguos ovieron della noticia, ni se ha oydo ni visto otra en todas las armas ofensivas tan dificultosa de ejercitar; porque aún donde los hombres la usan, los menos son hábiles para la exercer".

![]() Aunque las investigaciones arqueológicas permiten afirmar existieron similares armas en Alaska de las manos de los inuit, en África y Asia, es evidente que lo acaecido con anterioridad a las que llamamos culturas clásicas o por mejor decir, corresponde a etapas prehistóricas, habiéndose a posterior perdido tal antecedente cultural, y sobre todo no existió desarrollo como arma comparable al acaecido en las tierras rioplatenses..

Aunque las investigaciones arqueológicas permiten afirmar existieron similares armas en Alaska de las manos de los inuit, en África y Asia, es evidente que lo acaecido con anterioridad a las que llamamos culturas clásicas o por mejor decir, corresponde a etapas prehistóricas, habiéndose a posterior perdido tal antecedente cultural, y sobre todo no existió desarrollo como arma comparable al acaecido en las tierras rioplatenses..El área de la boleadora puede delimitarse así: Imperio Incásico y sus zonas de influencia, desde Ecuador, Perú Y Bolivia; todo el actual territorio argentino; todo el territorio uruguayo, y la parte sur del estado brasileño de Río Grande del Sur.

![]() |

Esquimales Inuit (Norte de Quebec, Canadá) |

![]() |

Maza peruana / Honda Azteca (Tematlat) / Tiwanaku (Pre-incaica, Bolivia) |

En Chile aunque se han hallado bolas de piedra en yacimientos arqueológicos del Norte, y aunque es sabido el uso que de esta arma hicieron los araucanos en la región pampeana, es evidente que no se usaba al momento de la conquista.

![]() |

| Pintura de Jean Baptiste Debret, año 1790 |

Hay pues, una zona fundamental, históricamente, dentro del área de la boleadora: es la constituida por las regiones sureñas y pampeanas mesopotámicas y litoráneas y las llanuras verdes y las cuchillas uruguayo-riograndenses.

Allí la boleadora; convertida en primera arma de guerra por los grupos indígenas que se hacen caballeros: charrúa-minuanes, pampas (con todos sus componentes), guaraníes, chanás, y tapes; será bien pronto recibida por el nuevo elemento rural, mestizo o criollo, como herencia cultural de primer orden, sólo comparable en importancia etnográfica y económica al mate.

Tipos de boleadoras

Dos tipos bien diferenciados de bolas usaban los indígenas al momento de la conquista: la llamada bola perdida y la boleadora de dos o tres bolas. La primera es la boleadora de una sola piedra la cual podía ser redonda, ovoidal o, con mucha frecuencia en especial entre los charrúas de nuestro territorio, una piedra erizada con múltiples mamelones puntiagudos de las llamadas rompecabezas. La bola perdida poseía la soga relativamente corta y se utilizaba tanto para arrojarla a modo de honda (efecto simplemente de golpear a distancia), o para mantenerla asida a la muñeca usándola a modo de macana para herir. Sin dudas este fue el primer elemento volador que manejo el indio.

![]() |

| Modelos de Boleadoras, con picos pára ser usada como maza |

En el Diario de Aguirre, nos tira un pial necesario, y nos da no sólo la correcta descripción de forma y uso de la bola perdida, sino también, lo que es muy importante, las diferenciáis esenciales existentes entre dicha arma india y la boleadora de dos o tres bolas.Dice: "La bola llamada perdida, es de piedra o de metal trabajada por ellos, del tamaño de una de trucos. Le atan un pedazo de lazo largo como vara o poco más y en el otro extremo que es por donde la toman para manejarla, le ponen plumas de avestruz".Y en esta descripción Oviedo explica como la arrojaban en (op. cit.) libro XXIII, Cap. V., pág. 183, describe así su uso y características: "Toman una pelota redonda de un guijarro pelado, tamaña o mayor que un puño de la mano cerrada, y aquella piedra atada a una cuerda de cabuya, gruesa como medio dedo, y tan luenga como cien passos, poco más o menos, y el otro cabo de la cuerda átanlo a la muñieca del brazo derecho, y en él revuelto la restante de la cuerda, excepto quatro ó cinco palmos della, que con la piedra rodean é traen alrededor, como suelen hacer los que tiran con hondas; pero como el de la honda rodea el braço una ó dos veces antes que se suelte la piedra, estos otros la mueven alrededor en el aire con aquel cabo de la cuerda diez ó doce o más vueltas, para que con más fuerza salga la pelota é mas furiosa vareszan, y en el instante soltándola, extiende el braqo el indio que la tira, porque la cuerda salga y proceda libremente, descosiéndose sin detennencia ni estorbo para la piedra".

![]() |

Ñanduceras (Junín Buenos Aires) / Ottsen año 1603, Rio de la Plata |

Otra era la bola guacha, propia de la zona litoraleña y paranaense, esta poseía una bola pequeña que se enganchaba en el pie o en la mano inhábil, y unida a otra bola de mayor tamaño que hacía de bola golpeadora, por un tiento que iba de 1 metro a 4 metros, se utilizaba para los combates de a pie, con fines específicamente de arma de pelea, se le solía decir también en otras zonas como la anterior bola perdida. Esta arma la utilizaban con destreza reboleando y en el momento oportuno impactando en el oponente sin dejar de tener contacto con el tiento.

En una carta al Rey, del Gobernador Diego Rodríguez Valdez y de la Banda, fechada en Buenos Aires en 1599, que dice refiriéndose a los indios: "no es gente de quien se puede fiar, pelean con arcos y con dos bolas de piedras asidas en una cuerda como de dos bralas y teniendo la una bola en la mano y trayendo la otra alrededor las tiran con tanta destreqa que a cien pasos enredan un caballo y un hombre, un benado y un abestruz y en el aire algunos abes de cuerpo como son patos y otras semejantes". Este testimonio sin dudas describe una bola guacha, la medida del tiento destallada es de más de 3,60 mts (2 brazas).

Un dato más actual de la bola guacha, brindado por Martiniano Leguizamón en “Etnografía del Plata. El origen de las boleadoras y el lazo”. (Fac. de Filosofía y Letras de Buenos Aires, apartado del Tomo XLI de la Revista de la Universidad, Buenos Aires 1919) es categórico al afirmar: "Tengo para mí que la boleadora indígena se componía sólo de dos piedras, una mayor que era la que giraba en torno a la cabeza y la menor o manija que se retenía en la mano hasta arrojarla; esto explica la diferencia de tamaño y forma, en que la mayor ovoidal o esférica, guarda siempre proporción con la menor que servía de manija, de forma piriforme o convexa para adaptarla a la mano. Este tipo de boleadora charrúa se reproduce en la Pampa, donde hasta hace poco se denominaba bola pampa a la boleadora que dos piedras, de las cuales poseo dos ejemplares de piedra rosada y blanca de las sierras Bayas, sin retobo y con surco; una con una planchuela de plata para substituir al tiento que se ajustaba a la bola, y la otra con una tira overa de cuero de lagarto".

Muchos testimonios tenemos del uso de la bola de dos piedras por parte de los indígenas platenses. Ulrico Schmidl, el singular soldado-historiador de la expedición de Mendoza, es el primero que, aunque con cierta oscuridad, nos da una versión del uso de dicha arma; en el capítulo VII de su obra indica: "Dichos querandís... también usan una bola de piedra, sujeta a un largo cordel, como las plomadas que usamos en Alemania. Arrojan esta bola alrededor de las patas de un caballo o de un venado, de tal modo que éste debe caer; con esta bola he visto dar muerte a nuestro referido capitán e a los hidalgos lo he visto con mis propios ojos".

![]() |

Aucas y sus toldos en Bahía Blanca y vista de la Sierra de la Ventana. Litografía de E. Lassalle, París, 1846 (extraído de D’Orbigny [1828-1829 |

Centenera, en La Argentina, indica claramente el efecto o fin traumatizante de la bola perdida lanzada, bien diferente de las de dos o tres piedras de fin envolvente o de traba, cuando dice:"y tienen en la mano tal destreza que aciertan con la bola en la cabeza". (Canto X, La Argentina).

Señalemos finalmente que "La volan sobre la cabeza como la honda y la despiden con acierto a bastante distancia. Lo que llaman aquí comúnmente bolas son dos de piedra o madera, puestas en un lazo largo como los otros y estos solo sirven para enredar los animales".

La más moderna es al boleadoras llamada “las Tres Marías”, esta boleadora usada generalmente por nuestros criollos presente en las guerras gauchas por obviamente, nuestros gauchos., Es la de tres ramales y tres bolas, llamada también "bola de potro" o "potreadora" la que posee grandes bolas, "avestrucera" o "ñanducera" la de bolas pequeñas, también las había de dos ramales, y esta era para caza del ñandú. Muchas veces se comenta que fue una derivación criolla su creación, más la documentación nos dice que no fue así, lo que sí es sin dudas la adoptada por nuestros gauchos.

Consistía básicamente en tres pesas de forma esférica o piriforme, de piedra (piedras indias o cantos rodados), madera dura, metal (hierro, bronce o plomo) muchas veces antiguas balas; cuerno (guampa) en este caso moldeadas y rellenas de plomo, y marfil (de lujo, sin uso práctico de trabajo), y echas con la cabeza del fémur del ganado, muchas veces se las confundía con las de marfil, ya que pulidas quedaban muy semejantes.

Estas tres unidades se equilibraban recíprocamente en volumen y peso del modo siguiente: una más pequeña y mucho más liviana, que es la que permanece en la mano hasta el momento mismo del lanzamiento, es con más frecuencia de forma de pera, ovalada o lenticular para permitir mejor su sujeción. Las otras dos son de peso similar, nunca idéntico, para que al girar se separen bien.

Las de piedra, salvo raras veces (en el caso de usarse piedras indias) se ahorraban (retobaban) de cuero: cuero crudo del garrón, bolsa de testículos de toro, y muchas veces lagarto. En el otro caso los tientos pasaban por los surcos de las piedras al modo indígena. A veces el forro era una verdadera cesta de tientos primorosamente tejidos.

Los ramales, sogas o torzales, tampoco eran idénticos, siendo más corto el de la "manija", y por lo general corredizo. Eran de uno, dos o tres tientos, torcidos o trenzados y el material era sacado de cuero de potro, cogote de toro o guanaco, y aún de león bayo o de tigre.

Fray Reginaldo de Lizárraga, en una descripción colonia de fecha aproximada a 1595, nos cuenta con respecto a los indios que moraban en el camino de Córdoba a Santa Fé: "usan de unos cordeles... de tres ramales, en el fin del ramal, una bola de piedra horadada que va corriendo y le atan de pies y manos com la vuelta que dan las bolas, y dan com el caballo y el caballero em tierra, sin poderse menear."

Ya en el siglo siguiente, encontramos una noticia de interés a este respecto en las cartas del Gobernador Góngora, escritas durante la visita efectuada a las reducciones de la jurisdicción de Buenos Aires el 2 de marzo de 1620. Dice con respecto a los indios de la reducción del cacique Juan Bagual: "Andan sobre unos pellejos con estrivos de palo y algunos con frenos... usan de algunas volas a manera de ondas y de unos arcos con flechas".

Es evidente que esta noticia se refiere a los indios que conservan sus usos y costumbres originales, aunque ya comienza a notarse un cierto agauchamiento, digamos, en lo que se refiere al modo de montan. Y de ahí veremos la modificación que sufre el chiripa, pero esa ya es otra historia. Más tarde, ya en pleno siglo XVIII, en la relación de los peligros y desventuras que sobrellevó Isaac Morris y sus compañeros, un grupo de náufragos ingleses en la costa sur de la Argentina, encontramos una interesante descripción de las costumbres de los indios de esas regiones, que evidentemente conservaban aún en esa época sus usos tradicionales. Por tratarse de una exposición detallada y completa, no me he resistido a la tentación de transcribirla íntegramente en lo que se refiere al uso de las boleadoras y el lazo. Dice así: "Tienen dos maneras diferentes de capturarlos (se refiere a los caballos cimarrones) cada una de las cuales he visto practicar con increíble destreza. La primera es con una lonja de cuero de caballo de una o dos pulgadas de ancho y cincuenta pies de largo con un nudo corredizo en u extremo. Este nudo lo sostienen con su mano derecha y el otro extremo con la izquierda, hasta que se aproximan a unas pocas yardas de la bestia y entonces arrojan el nudo corredizo por sobre su cabeza, aún a toda velocidad y aguantan fuertemente la otra punta con la izquierda. La bestia es pronto detenida y tomada. El otro método es con una angosta correa de cuero de caballo, de unos doce pies de largo en cada uno de cuyos extremos está atada una bola redonda de hierro de unas dos libras de peso. Cuando están a una cierta distancia de la presa, revolean una bola varias veces por sobre su cabeza hasta que toma suficiente vuelo, y luego la arrojan a las patas del caballo soltando la bola de la mano izquierda al mismo tiempo, lo cual rara vez falla en trabar sus patas y voltearlos al suelo". "Los indios eran también muy diestros para matar pájaros con esas bolas, que arrojaban al aire a gran altura".

![]() |

Caza de avestruz, Beerbohm, 1881 |

Esta última parte de la noticia, demuestra la igualdad de usos con respecto a tribus tan alejadas como las isleñas del río Paraná y que sin embargo, según hemos visto anteriormente, no sólo daban el mismo uso a las bolas en lo que respecta al ganado mayor sino para la caza de aves al vuelo. Sobre la boleadora de tres piedras, la que usó normalmente el gaucho para la captura del ganado de talla y más tarde en la guerra, es algo difícil de establecer claramente su origen, aunque parecería en mayor número de opiniones, que se trata de un invento de tipo rural, basado en la boleadora de dos ramales de los indígenas, y no de una herencia cultural de éstos.

La boleadora y su uso

El manejo de la boleadora no es sencillo ni fácil. Desde siempre se le consideró como muy sutil y propio de quienes estaban muy adiestrados o aptos para ello. Ya lo señaló el citado Oviedo: "Decían estos españoles que aquí aportaron, que en tanto número de christianos como fueron á aquella tierra, habiendo muchos de ellos sueltos y mañosos, ninguno, supo tirar aquellas piedras, según los indios, aunque infinitas veces muchos españoles la probaron. A mi parecer cosa es extremada tal arma en el mundo para los hombres"... Como trescientos años después, un hombre joven, de más que despejada inteligencia y dotes mentales, como la era Charles Darwin, experimentó en carne propia la más ridícula impotencia para hacer un tiro de bolas, con el desastroso resultado de fajar su propio caballo! El mismo, lo relata así: "Allí los gauchos se perecían de risa y gritaban que hasta entonces habían visto agarrar con las boleadoras toda clase de animales, pero nunca un hombre bolearse a sí mismo".

Las boleadoras las llevaba el gaucho antiguamente siempre a la cintura, en número de uno o más juegos, a veces uno de ellos en bandolera, cuando salía de caza o a merodear. Siempre la manija sobre el flanco derecho y listas para quitarlas de un tirón y tenerlas prontas.

Emeric E. Vidal (op. cit.), describe minuciosamente el origen y uso de las boleadoras (pág. 25); "Los primeros colonos españoles, encontraron muy en uso entre los indios de las cercanías del Plata, esa extraña arma llamada las boleadoras que emplea han para cazar avestruces. Los espaiíoles la adoptaron de buen grado, tanto para la caza de dichas aves, como para la de caballos, y ningún hombre de campo da un paso ahora sin llevarlas colgadas a un costado. Consiste esta arma de dos piedras redondas, cada una de las cuales pesa una media libra, cosidas dentro de una cubierta de cuero y unidas por un tira de cuero de cuatro a cinco yardas de largo, bien engrasada para que sea flexible. Las piedras son traídas desde grandes distancias en el interior por los indios, que también fabrican estas armas y las traen a vender a Buenos Aires".

![]() |

| Ilustracion de Essex Vidal |

"Al usarlas, una de las piedras se toma en la mano con el tiento enrollado en espirales, los cuales se van soltando gradualmente mientras la otra piedra se hace girar en torno de la cabeza. Cuando se está bastante cerca del blanco, es decir a unas veinte o treinta yardas, se suelta la bola de la mano y va a reunirse con la otra, la cual ha adquirido una increíble velocidad al girar sobre la cabeza, hasta que ambas alcanzan el objeto que se persigue, en cuyo momento la correa toca las piernas y las dos piedras se enroscan a ella en direcciones opuestas, enredando al animal. Cuando se las emplea contra los caballos se usan tres bolas, dos que giran simultáneamente en torno de la cabeza, produciendo una mayor velocidad y probabilidades de enredar a la víctima.

"El caballo más cerril de las llanuras es capturado con las boleadoras que, ya lo arrojan a tierra o bien se enroscan en una pata, impiden su marcha, y lo lastiman a cada salto, hasta que es alcanzado y le arrojan un lazo a la cabeza".

Aicides D'Orbigny (op. cit.), nos da sobre este, como sobre otros tantos apuntes de costumbres de nuestro campo, una descripción minuciosa y exacta. Refiriéndose a tropas del país, dice (pág. 71):.

"Como armas tienen un sable, una carabina y a veces pistolas; pero todos están munidos del terrible lazo (1)... así como de las no menos peligrosas bolas (2)". Y en la nota correspondiente a la llamada (2) dice: "Dos o tres bolas unidas a un eje común mediante otras tantas correas de más de un metro de largo, que se usan para detener a los caballos en plena carrera, derribándolos".Más adelante amplía sus observaciones (pág. 129): "La forma de bolear parece a los europeos extraordinaria: ya la he descrito, pero hay detalles sobre los que debe volver el lector muchas veces para familiarizarse con la operación. El cazador se arma con dos o tres bolas de plomo o piedra, atadas al extremo de otras tantas correas que se unen a un centro común, formando brazos de igual longitud. Cuando percibe la pieza, lanza su cabalgadura al galope, sosteniendo una de las bolas en la mano derecha, mientras hace remolinear las otras por encima de su cabeza. Cuando se considera a tiro las dispara al animal, al que generalmente dan alcance, silbando por el aire; y por poco que le peguen en las patas, el animal está perdido, porque se le enredan, lo hacen caer y el cazador lo captura vivo".

Finalmente, nos da D'Orbigny el uso de pequeñas boleadoras para la caza de aves al vuelo, tal como las usaban los indios antes de la conquista, pero en manos de paisanos en Corrientes (pág. 137): "Otra arma, no menos ingeniosa, les sirve para cazar pájaros grandes. Consiste en tres bolitas de plomo, atadas al extremo de otras tantas correas unidas. En cuanto el cazador divisa una bandada de cigüeñas, patos o aún pájaros aislados, corre hacia ellos, haciendo girar las bolas sobre su cabeza y lanzándolas sobre la pieza cuyas alas enlazan por efecto del impulso recibido, en forma que el pobre animal, detenido en su vuelo, cae a tierra donde lo atrapa el cazador". Su colega, el inglés Charles Darwin, de quien ya contamos una anécdota risueña, (op. cit.) las describe así: "Hay dos especies de boleadoras; las más sencillas empleadas para cazar avestruces, consisten en dos piedras redondas recubiertas de cuero y reunidas por una cuerda delgada y trenzada de unos 8 pies de longitud. Las otras difieren solamente de las primeras en que están compuestas de tres bolas reunidas por cuerdas a un centro común. El gaucho tiene en la mano la más pequefía de las tres bolas y hace dar vueltas a las otras dos en torno a su cabeza; y luego de haber apuntado, las lanza, yendo las bolas, a través del espacio, dando vueltas sobre sí mismas como las antiguas balas de cañón unidas por una cadena. Así que las bolas tropiezan con un objeto, cualquiera que sea, se enrollan alrededor de él entrecruzándose y anudándose fuertemente. El tamaño y el peso de las bolas varía según el fin a que están destinadas; hechas de piedra y apenas del tamaño de una manzana, chocan con tanta fuerza, que algunas veces rompen la pata del caballo en torno a la cual se enrollan; se hacen también de madera, para apoderarse de los animales sin herirlos. Algunas veces las bolas son de hierro, y son éstas las que alcanzan la mayor distancia. La principal dificultad para servirse del lazo o de las boleadoras consiste en montar tan bien a caballo, que se pueda mientras se corre a galope, o cambiando de pronto de dirección, hacerlos girar lo bastante igualmente alrededor de la cabeza para poder apuntar; a pie se aprendería muy pronto a manejarlos". No olvida aquel episodio relatado antes.

Roberto Cunninghame Graham (op. cit.) dice: (La Pampa - II - Tkaducc. de S. Pérez'ftiana, pág. 17): "Las boleadoras, que los gauchos llamaban las tres Marías eran el arma característica de aquellas llanuras; con ellas los indios mataron a muchos soldados de Don Pedro de Mendoza, durante la primera expedición cristianizante del Río de la Plata; con ellas también las bravas tropas gauchas que se levantaron al mando de Ello y Liniers, les trituraron el cráneo a muchos ingleses luteranos - as! llamados por el bueno de Deán Funes en su historia - que á las órdenes de Whitelock, habían atacado la ciudad".

![]()

El Conde de Saint-Foix (La Republique Orientale de ]'Uruguay, Histoire, Geógraphie, Moeurs et Costumes, etc. París, Libraire Leopold Cerf. 1892, pág. 310), nos ilustra así: "En el primer descanso, apercibimos colgadas de una de las paredes exteriores de la casa de postas, las bolas, de las que se sirven para agarrar animales, caballos, bueyes o avestruces. Este proyectil consiste en tres bolas de piedras o de plomo recubiertas de cuero y unidas entre ellas por cuerdas también de cuero trenzado, de alrededor de tres metros de largo; dos de estas bolas son del tamaño de una de billar, la tercera, más pequeña, es sostenida por el gaucho en su mano, haciendo girar las otras dos por encima de su cabeza, después suelta el conjunto, y las cuerdas, encontrando la meta, se enredan alrededor del objeto que él quería alcanzar".

Era un arma?

Ya este testimonio, una comunicación de Antonio Pérez Dávila, dada en el Campamento de Acevedo en San Antorúo de Areco en 1771, donde dice: "Remito presos a Pedro Sambrano, Juan Alarcón y Simón Falcón, el primero conocido gauderio y ladrón de toda especie de ganado y acusado deste delito ante los Alcaldes deste Partido, y los otros por aberlos cojido en su compañía con bolas, lazo, maneas y cuchillos, armas propias de gauderios y ladrones...". la designa como tal, y con justa razón.

Don Diego de Alvear tuvo exacta noción de su valor e importancia como arma de guerra, junto con el lazo, y lo señala terminante: "Una milicia constituida sobre el pie de montura, lazo y bolas de los Gauchos ó Gauderios (así llaman a los hombres de campo) por la ligereza de estas armas, nada expuestas al orín, que excusan el peso y gastos de las municiones, su segura prontitud a obrar en todos tiempos, secos ú de lluvia; y finalmente por su mayor alcance, nos hace presumir, podría sacar alguna ventaja sobre el Sable de la Caballería de Europa, en algunas circunstancias de la guerra, no tiene duda, que sería utilísima; y a lo menos la novedad no dexaría de sorprehender, y causar su efecto en las primeras funciones. La fogosidad de los Caballos Europeos no sabría conservar su formación á los pocos tiros de bolas; y el sable, ni la bayoneta, impedir los estragos del lazo". Recordemos Don Diego de Alvear, es el padre de Carlos de Alvear, y detallado como “el probable padre de Don José de San Martin”, don Diego combatió en territorio del Rio de la Plata contra el reino de Portugal

Este consejo no lo supieron aprovechar sus compatriotas, y algunos años después, iniciado el ciclo emancipador, volvieron a saber - decimos volvieron a saber, porque ya las boleadoras habían conseguido en las llanuras platenses, en manos de aquellos rudos y primitivos indígenas desnudos, lo que no habían conseguido las fuerzas de los más grandes Imperios, de los hijos del Sol de las altas cumbres, en meso y Sudamérica: detener a las montadas y aceradas huestes victoriosas de la soberbia Castilla, desmontar y rendir aquellos centauros monstruosos de hierro y fuego - volvieron a saber, repetimos, de la ignominia de morder el polvo de la llanura o quebrarse el pescuezo en las duras cuchillas, fajado el airoso corcel por aquella fatídica y tremenda serpiente voladora, tricéfala y contundente.

![]() |

| "Un Tiro Certero de Boleadoras" Acuarela de Fortuny , que retrata el momento en que fue apresado el general Paz. |

Y más conocido cuando en El 10 de mayo de 1831, mientras elegía el terreno en el que pensaba combatir a López cae prisionero el unitario General Paz en concepción del Tio, boleado por el soldado Ceballos, Como es sabido, las victorias de Paz en el interior, en 1830, habían puesto en jaque a los caudillos y habían alarmado seriamente a don Juan Manuel de Rosas. Pero, escribe Terán, "todas las esperanzas que fundaron las victorias y tantos hábiles trabajos fueron cegadas, como en las leyendas, por un azar, el más imprevisto, en la tarde del 10 de mayo de 1831 en que el soldado Ceballos, de una partida de Estanislao López que merodeaba cerca de la estancia de don Dámaso Alonso, en Santa Rosa, descalabró con sus boleadoras el caballo que montaba Paz y lo hizo prisionero". Reflexión y análisis

![]() |

Revista Internacional BUDO,

la boleadora en todo el mundo!!! |

En síntesis podemos diferencias la bola perdida como la primera, es una bola con un tiento se reboleaba o se usaba de maza, luego evoluciona en la bola guacha con un tiento largo de aproximadamente 3 mts. Se usaba para el cuerpo a cuerpo una bola grande de impacto y una pequeña en el otro extremo, y se reboleaba, típica de la zona litoraleña. Más adelante se empieza a desarrollar la ñanducera, que es la boleadora de dos bolas, y finalmente terminamos con las Tres Marías, ya estas están definidamente desarrolladas, manija con formas para asirla, dos bolas con pesos específicos para la caza o la guerra; es esta invención del criollo? Yo no lo creo, el pampa la uso, lo que si le doy la derecha al criollo, es la habilidad de arroje que adquirió, hizo propia esta arma, hasta podemos recordar el desarrollarlo de arroje de boleadoras como lo hacían los infernales de Güemes de la unión de los tientos, usado en las guerras de la independencia., sencillamente boleadora, arma Argentina!

Bibliografía

Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano, España 1535

Martiniano Leguizamón, Etnografía del Plata. El origen de las boleadoras y el lazo”. Fac. de Filosofía y Letras de Buenos Aires, apartado del Tomo XLI de la Revista de la Universidad, Buenos Aires 1919

Ulrich Schmidel, Viaje al Río de la Plata, España 1554

Martín del Barco Centenera, La Argentina y conquista del Río de la Plata, Santa Maria del Buen Ayre 1602

Isaac Morris, Conquista de la Patagonia, 1771

Emeric Essex Vidal, Picturesque Illustrations of Buenos Ayres and Montevideo, Gran Bretaña 1820

Aicides D'Orbigny, Voyage dans l'Amerique Méridionale, Francia 1834

Roberto Cunninghame Graham, De La Pampa al Magreb, 1898

El Conde de Saint-Foix, La Republique Orientale de l'Uruguay, Histoire, Geógraphie, Moeurs et Costumes, etc., París. 1892

Jorge Prina, Esgrima Criolla, Armas Gauchas y otras Yerbas…, Buenos Aires, Ed.Hesperides, 2018 segunda edición

Mario Lopez Osornio, El Lazo y la Boleadora, Buenos Aires 1945

Fernando Assuncáo, Pilchas Criollas, Montevideo, 1979

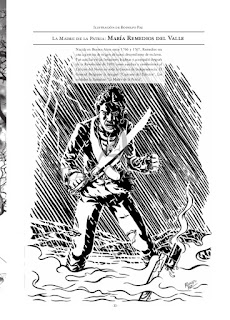

Martina Chapanay, llamada por la historia como “la gaucho hembra”, esta leyenda del desierto, fue un espíritu libre con sus valores y defectos, cuchillera y corajuda, vengadora de la muerte del chacho Peñaloza, federal hasta la medula, y esta es su historia.

Martina Chapanay, llamada por la historia como “la gaucho hembra”, esta leyenda del desierto, fue un espíritu libre con sus valores y defectos, cuchillera y corajuda, vengadora de la muerte del chacho Peñaloza, federal hasta la medula, y esta es su historia.